CENTRE DE SOUTIEN ET D'INNOVATION EN PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE

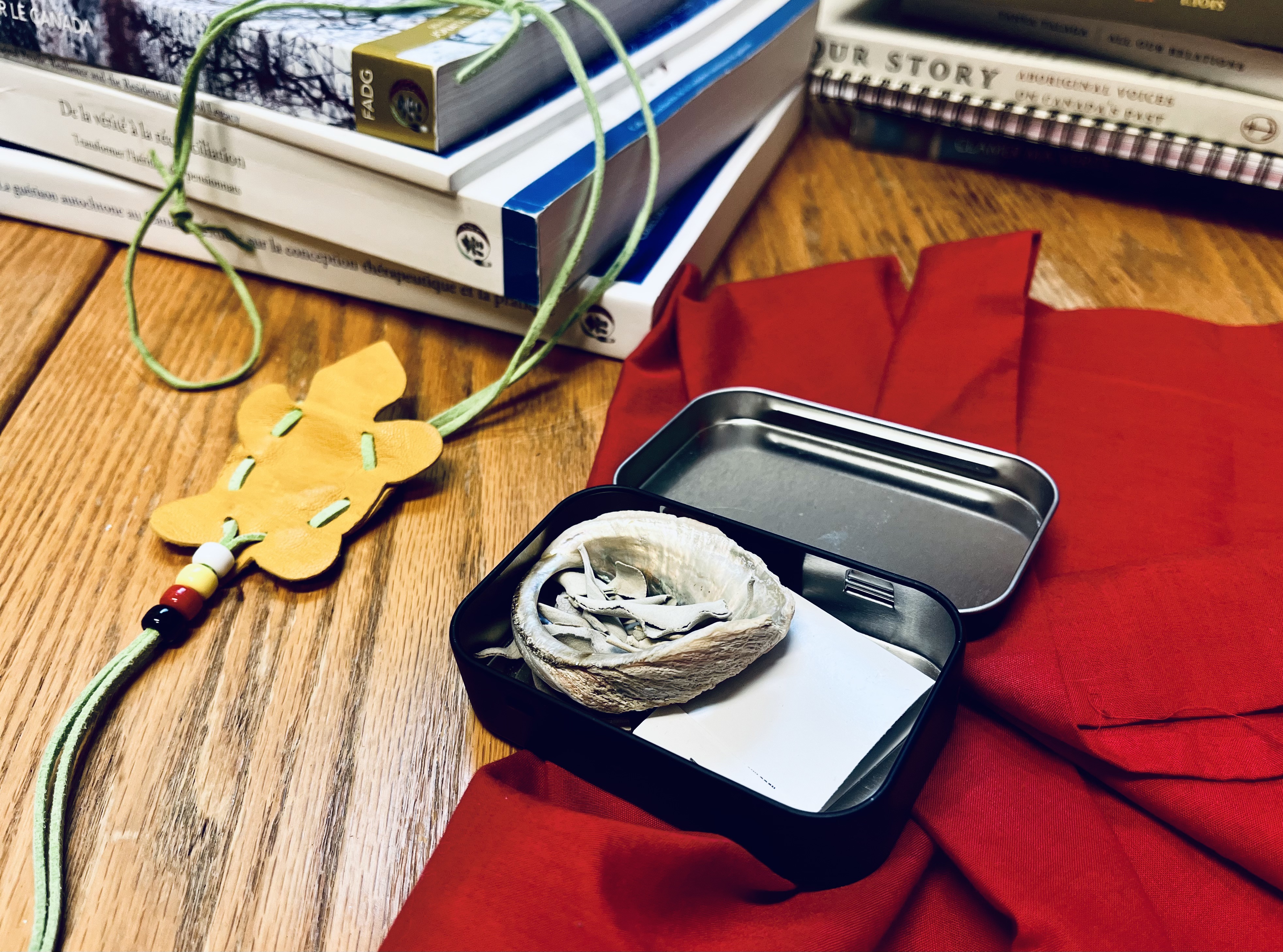

AUTOCHTONISATION

QU’EST-CE QUE L’AUTOCHTONISATION ?

Selon Kory Wilson, « l’autochtonisation [dans le milieu de l’éducation] est relationnelle et collaborative impliquant divers niveaux de transformation, de l’inclusion et l’intégration à l’infusion des perspectives et approches autochtones » (p. x). Cette définition est pratique et s’applique aux milieux postsecondaires. On autochtonise un milieu colonial. Or, pour Kimmerer (2013), l’autochtonisation est, pour les colons, de devenir partie prenante d’un écosystème en harmonie. Tirant de son expertise en biologie, Kimmerer souhaite ainsi voir l’espèce étrangère (les allochtones) passer d’espèce invasive à espèce naturalisée.

Selon Gaudry et Lorenz (2018), il existe plusieurs niveaux d’autochtonisation, soit inclusive, réconciliatoire et décoloniale.

Tout d’abord, « l’inclusion autochtone est une politique dont le but est d’accroitre le nombre d’étudiant(e)s et de personnel enseignant et non enseignant dans l’académie » (p. 225-226). Or, en augmentant le nombre de personnes autochtones au sein du système, on faciliterait son changement..

Pour ce qui est de l’autochtonisation réconciliatoire, elle « est une vision qui place l’autochtonisation comme un terrain d’entente entre les idéaux autochtones et canadiens, créant un nouveau et plus large consensus » (p. 226).

Finalement, l’autochtonisation décoloniale est « le remaniement complet du monde académique pour réorienter fondamentalement la production du savoir basée sur les relations de pouvoir entre les peuples autochtones et les Canadien(-ne)s, transformant ainsi l’académie en quelque chose de nouveau et dynamique » (p. 226).

Gaudry et Lorenz proposent deux stratégies d’autochtonisation décoloniale, soit celle fondée sur les traités, qui vise une relation d’autonomie et de souveraineté, et celle fondée sur la résurgence, qui place l’université comme un espace de résurgence pour les Autochtones où l’institution facilite la « re/connexion au territoire et aux langues », et laisse la place aux systèmes intellectuels autochtones, ainsi qu’à leur « subversion et contestation » (p. 224-225).

RÉFÉRENCES

- Gaudry, A. et Lorenz, D. (2018). Indigenization as inclusion, reconciliation, and decolonization: navigating the different visions for indigenizing the Canadian Academy. AlterNative, 14(3), 218-227.

- Kimmerer, R. (2021). Tresser les herbes sacrées: Sagesse ancestrale, science et enseignements des plantes. Le Lotus et l’Éléphant.

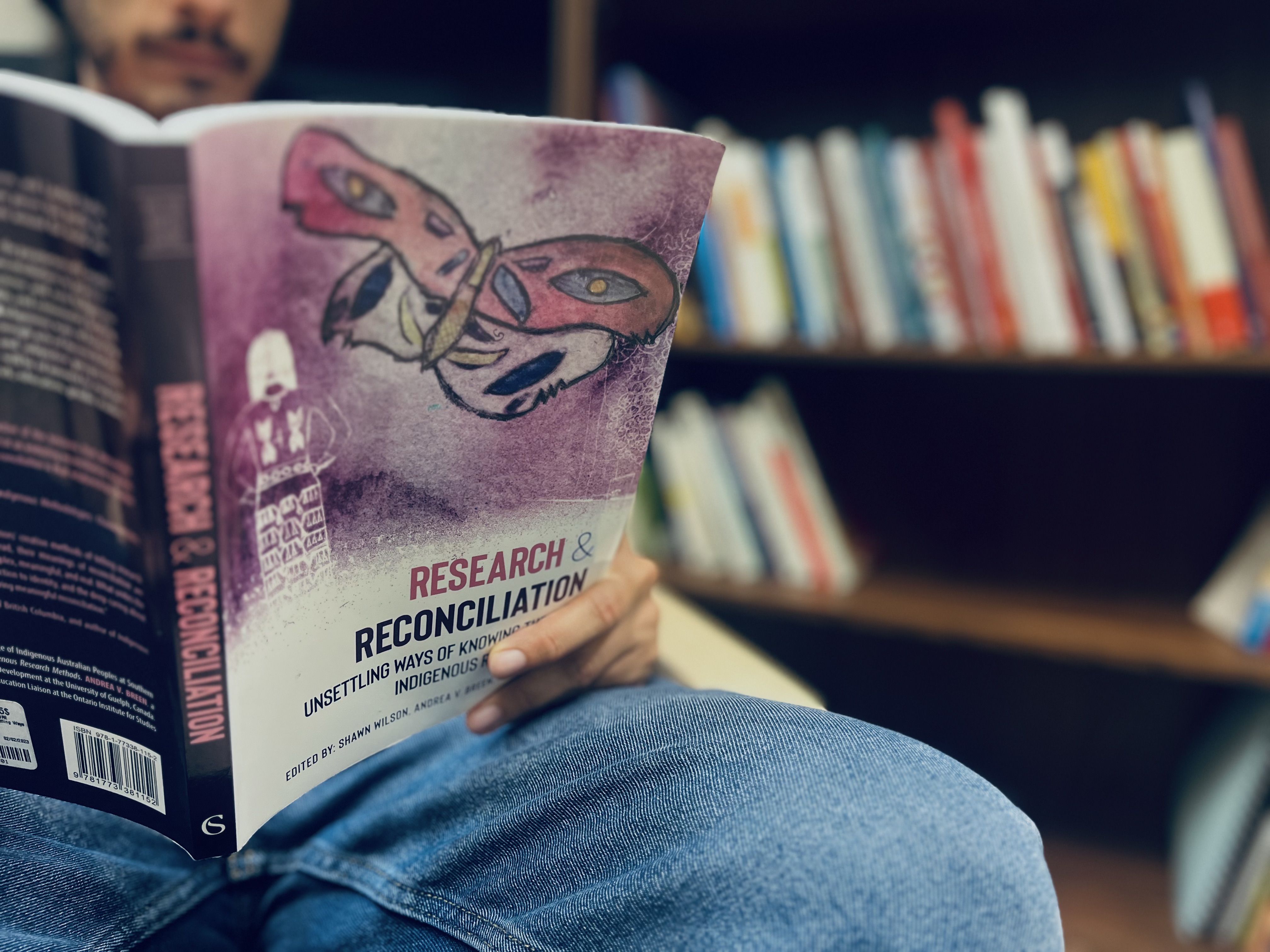

- Wilson, K. (2018). Pulling Together: Foundations Guide. https://opentextbc.ca/indigenizationfoundations/