Chloé L’Ecuyer-Sauvageau nouvelle diplômée au doctorat sur mesure en Développement durable et conservation des ressources naturelles renouvelables

Madame Chloé L’Ecuyer-Sauvageau a soutenu avec succès sa thèse de doctorat sur mesure en développement durable et conservation des ressources naturelles renouvelables, le vendredi 29 octobre 2021. Elle a d’ailleurs obtenu la mention ‘Excellent’ à la suite de cette soutenance qui s’est déroulée en mode hybride (présentiel et virtuel).

La thèse de madame L’Ecuyer-Sauvageau s’intitule Analyse de l’offre et de la demande de services écosystémiques liés à l’eau en milieu agricole au Québec

Les recherches de madame L’Ecuyer-Sauvageau ont été dirigées par le professeur Jérôme Dupras, du Département des sciences naturelles (DSN).

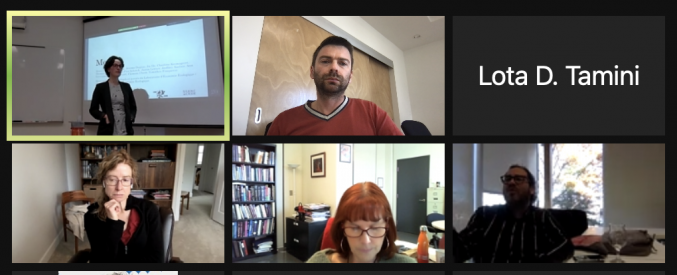

Le jury de la soutenance, présidé par le professeur Sylvain Delagrange, du DSN, et composé du professeur Lota Tamini, de l’Université Laval, et de la professeure Lael Parrott, de l’University of British Columbia. La soutenance a eu lieu en présence de la doyenne des études, madame Hélène Forget.

L’UQO félicite madame Chloé L’Ecuyer-Sauvageau.

color:#333333;mso-ansi-language:FR-CA;mso-fareast-language:FR-CA;mso-bidi-language:

AR-SA">Chloé L’Ecuyer-Sauvageau et quelques membres de l’audience, lors de la soutenance de sa thèse de doctorat

color:#333333;mso-ansi-language:FR-CA;mso-fareast-language:FR-CA;mso-bidi-language:

AR-SA">Chloé L’Ecuyer-Sauvageau (en haut, à gauche), les membres du jury et la doyenne des études, Hélène Forget.

La recherche de madame L’Ecuyer-Sauvageau se résume comme suit : La présence d’effloraisons de cyanobactéries dans un plan d’eau est un signal d’alarme quant à la santé globale d’un écosystème aquatique, puisque ce phénomène est amplifié par un apport trop important de nutriments dans l’eau. L’une des sources connues, mais diffuse, de ces apports est la production agricole. Cette thèse permet d’explorer l’aspect opérationnel de la mise en œuvre d’un programme de type paiement pour services écosystémiques (PSE), du point de vue de l’offre et de la demande.

Pour ce faire, plusieurs approches méthodologiques ont été utilisées, soit la modélisation de choix, la modélisation multi-agents, le transfert de bénéfices et une analyse documentaire. Les résultats de cette thèse démontrent qu’il y a une acceptabilité sociale, de la part d’un groupe d’« acheteurs », les usagers récréatifs de plans d’eau, pour contribuer financièrement à la mise en place d’un programme de type PSE. Selon les préférences de ce groupe, l’objectif premier du PSE serait l’amélioration de la qualité de l’eau visant à permettre de mener des activités récréatives de façon sécuritaire dans les plans d’eau affectés par des effloraisons de cyanobactéries. Il y a également un intérêt de la part des fournisseurs de services, les agriculteurs, pour l’adoption de pratiques agro-environnementales dans le cadre d’un PSE. Leur intérêt à prendre part à ce genre de programme n’est pas seulement motivé par le profit potentiel. Du point de vue du niveau de compensation, nos analyses démontrent que, selon le mode de valorisation, le niveau de compensation proposé peut varier de façon importante, notamment si l’on propose un niveau de compensation en fonction de la valeur économique des SE ou des coûts de la mise en place de pratiques agro-environnementales. Finalement, le contexte dans lequel s’inscrit un PSE pourrait influencer les priorités des agriculteurs.

Compte tenu des résultats obtenus, nous estimons qu’un programme de type PSE pourrait permettre de répondre à des objectifs sociaux et écologiques, parce qu’il y a un intérêt de la part de fournisseurs et d’acheteurs d’y prendre part. Toutefois, il reste à explorer dans quelle mesure un tel programme permettrait d’atteindre les objectifs énoncés d’un point de vue écologique et comment celui-ci pourrait s’insérer dans le contexte social et institutionnel québécois.

Mots clés : services écosystémiques, paiements pour services écosystémiques, modélisation de choix, modélisation multi-agents, agriculture, gestion de l’eau, phosphore, effloraisons de cyanobactéries.

Le 4 novembre 2021